建てた後に気付く大事なこと

September 30, 2016

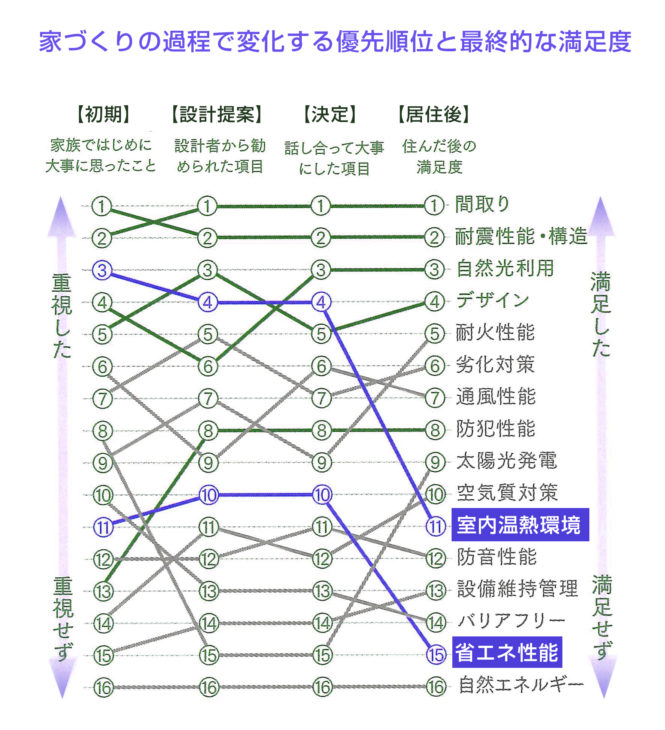

下の表をご覧ください。とても興味深いデータがあります。

これは、関東近郊で2009~2014年度の間に住まいを新築した人を対象にしたアンケート調査の結果で、家づくりを始めようと思った時に重要視していた項目と、家が完成し住んでみた後の満足度の変化を追いかけたものです。この結果から、ある重要な事実が見えてきます。

中でも「室内温熱環境」と「省エネ性能」という項目にご注目。「室内温熱環境」については、検討段階~決定段階に至るまで重要視ポイントで5位以内に入り、それなりにこだわっている感じがありますが、最終的に住んでみた後の満足度は11位にまで後退。また、「省エネ性能」については、目に見えない(にくい)項目だからか、あるいは「よくて当たり前」だと認識されているためか、そもそも計画時の重要度が低くなっています。そして、最終的に住んでみた満足度は15位にまで低下しています。つまり、この2つの項目は計画当初の重要関心度の高さに比べ、結果として住んでみたら不満が大きい(=がっかり度が非常に大きい)項目であるといえます。

なぜこのようなことが起こるのでしょう?それは、「快適で省エネな家は注文しても簡単には手に入らない」という現実、つまり、残念ながら、多くの設計者や施工者がちゃんとした設計・施工ができているわけではないという現実を物語っているのです。だからこそ、間取りや価格、デザインなど「目に見える」項目以上に、肝心な実際の「住み心地」と「健康」、そして「生涯コスト」を満足させてくれる、確実な性能知識と施工技術を備えた会社選びがとても重要になってくるのです。

|上越・妙高・糸魚川で最高の地元ライフ|自然素材の注文住宅|木の家をつくる工務店|小さな邸宅|キノイエ|www.kinoie-niigata.com|0120-470-456|

大事なことは目に見えない

September 29, 2016

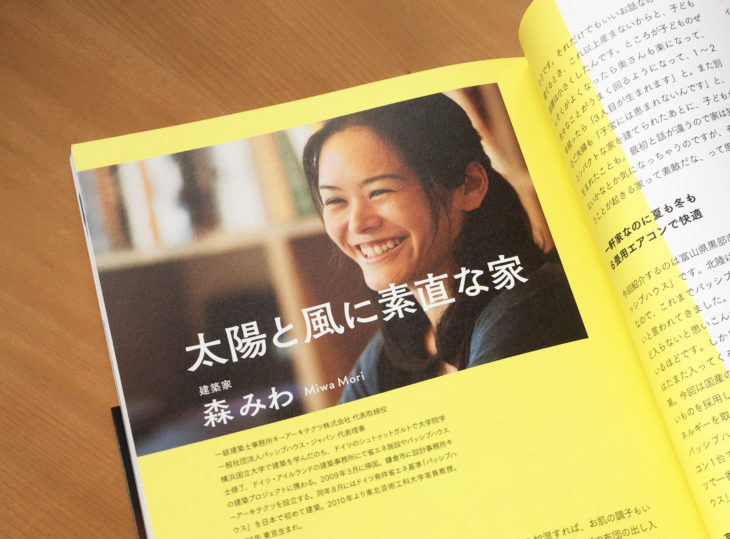

以前から注目していた書籍がいよいよ発刊され、弊社の手元にも届きました。

その名も『あたらしい家づくりの教科書』(新建新聞社)。アマゾンの書籍紹介欄には、こう記されています。

365日×数十年過ごす生活の舞台としてふさわしい家とは何か?

この本は、はじめて家を建てる人を対象に「良い家づくり(高性能なエコハウス)の意義(メリット)」を伝える指南書。健康、光熱費、デザイン、暮らし方、地域経済や地球の裏側の話まで、目に見えない部分を、わかりやすいイラストや写真、説得力のある言葉で表現している必見の1冊です。家づくりをお考えの方は、ぜひ一読されることをお勧めします。キノイエが目指す考え方が凝縮された一冊です。

ちなみに、9人のエキスパートの顔ぶれは、業界の中では知る人ぞ知る錚々たるメンバーです。

今泉太爾(日本エネルギーパス協会)/伊礼智(伊礼智設計室 代表)/岩前篤(近畿大学 建築学部長)/竹内昌義(東北芸術工科大学 教授/みかんぐみ共同主宰)/前真之(東京大学 准教授)/松尾和也(松尾設計室 代表取締役/パッシブハウス・ジャパン理事)/水上修一(YKKAP 執行役員 商品企画部長)/森みわ(キーアーキテクツ 代表/パッシブハウス・ジャパン代表理事)/三浦祐成(新建新聞社 代表取締役社長)

|上越・妙高・糸魚川で最高の地元ライフ|自然素材の注文住宅|木の家をつくる工務店|小さな邸宅|キノイエ|www.kinoie-niigata.com|0120-470-456|

窓を開ける?開けない?その前に

September 23, 2016

天気のいい日は窓を開けて自然の空気と景色を思いっきり住まいの中に取り入れる。晴天の少ない上越地域では、こうした貴重な日を大切にしたいですね。

しかし、窓を開けてはいけない日もあるのです。

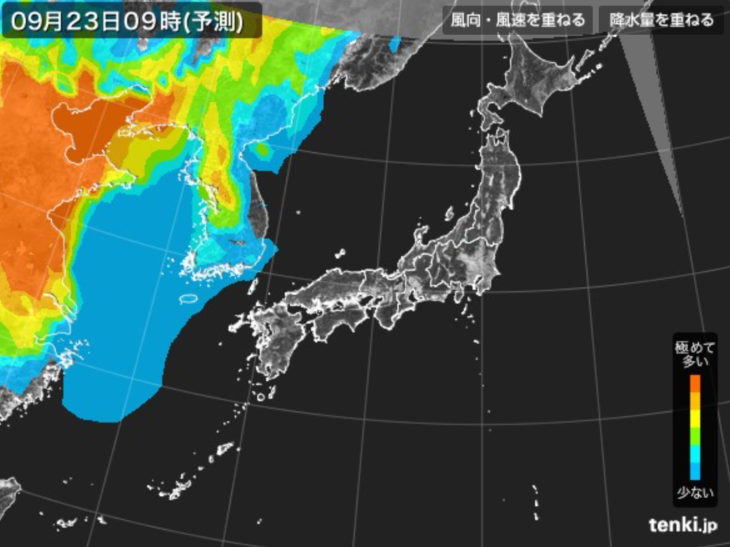

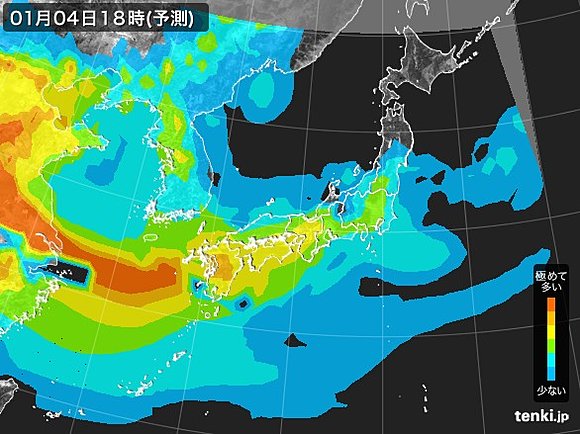

下は、日本気象協会がウェブサイト「Tenki.jp」の中で日々公開しているPM2.5の分布予測です。48時間後までの分布予測を見ることができます。

画像は、9月23日9時時点の分布です。日本海上空の気圧と西日本上空の前線の影響か、PM2.5の大半は中国大陸に滞留したままの状態がよくわかります。

そして、この動きは、その日の上空の気流や気圧、前線の動きによって全く変わってきます。

今年の1月4日の当時の予測分布。上越エリアもうっすらと覆われていますね。

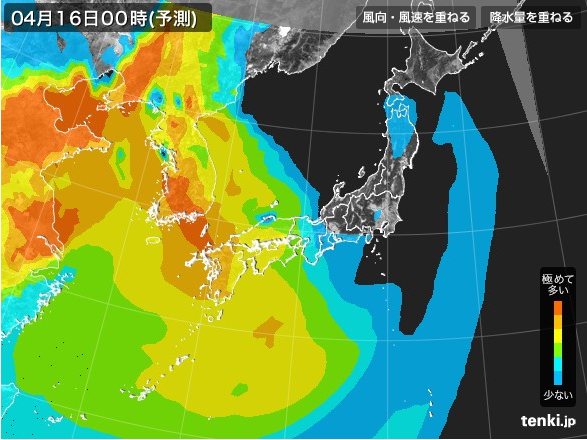

これが4月16日の分布予測になるとこうなります。西日本が特にひどい状況に。

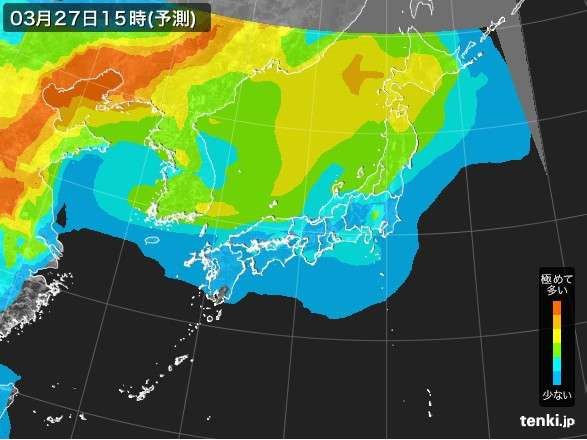

ちなみに、昨年の3月27日の予測分布はこんな感じ。上越地域のPM2.5量もかなり増えています。上越地域も安全とはいえないのです。

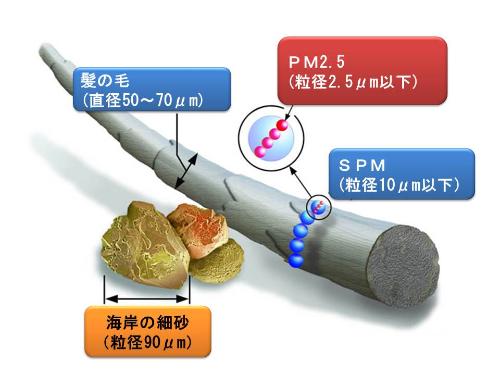

既にご存知の方も多いと思いますが、PM2.5は粒子の直径が2.5マイクロメートル以下の微小粒子。ぜん息の原因となるハウスダストの直径がおおよそ10マイクロメートル、花粉症の原因のひとつであるスギ花粉は直径20マイクロメートル以上あるので、それとの比較で考えても、いかにPM2.5が微細な粒子であるかがお分かりいただけると思います。粒子の直径が小さいほど肺の奥まで届くので、健康への影響も大きいと考えられています。

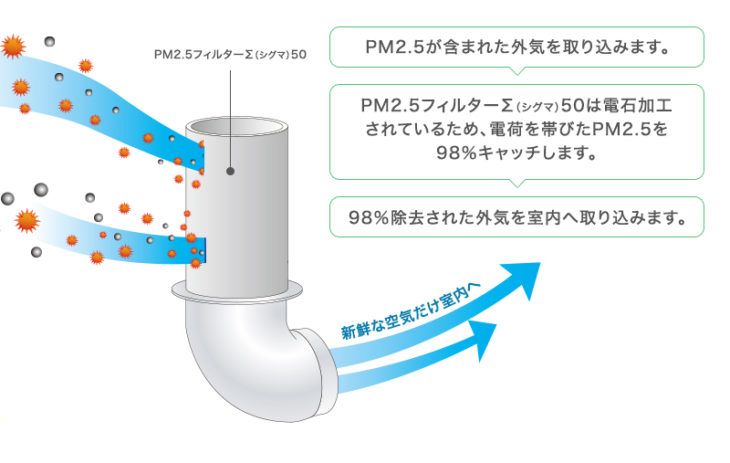

こうなると、PM2.5の分布量が多い日は、当然窓を閉め切っておくことが無難・・・となるわけですが、ここで問題となるのは家の隙間と換気の設備。先ほどご説明したように、PM2.5の粒子の細かさですと、従来の一般的な施工の住宅であれば、すき間が大きいため、窓を閉め切っていても、あらゆる侵入経路を通じてPM2.5が入り込んできます。また、PM2.5は花粉などの粒子とくらべて非常に小さく軽いため、空気中を長時間漂っています。汚染物質が家の中に長期滞留することになります。また、現在の住宅は全館換気が義務付けられていますが、この換気のフィルター自体の性能にも大きな違いがあり、PM2.5をしっかりとシャットアウトするフィルターを備えてある機器を選ばない限り、窓をどれだけ閉め切っていても、換気口を通じて汚染物質がどんどん侵入してくる結果となってしまいます。

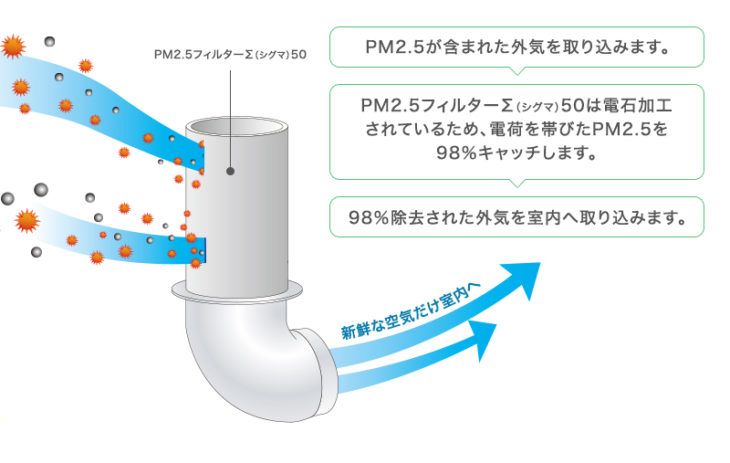

以前のブログ(「すき間だらけの日本の住宅」/「住まいの呼吸法」)でもご紹介したように、キノイエは、すき間のない家が標準。次世代省エネ基準では全く義務付けられていない隙間相当面積(C値)を全棟実計測し、標準値を0.2~0.4㎠/㎡(40坪の住まいであれば、名刺7割程度のすき間)としています。ちなみに、日本の既設住宅の90%以上がC値=5㎠/㎡以上で、多くは未測定のため実態は不明です。また、換気システムについても、キノイエでは、電石加工されたフィルターでPM2.5を98%キャッチして室内にきれいな空気だけを取り込む仕組みを標準装備しています。ここは会社によって大きな違いになる部分です。

自然素材を使うことばかりでは、本物の「健康住宅」にはなりません。自然素材の良さを生かす考え方を大切にしつつも、そのベースには、本当の健康な暮らしを考え、科学的な根拠をしっかりと設計に反映することが絶対条件になると考えています。

健康な暮らしにとって最も重要なデバイスである住まい。こうした仕組みと対策さえ分かれば、その性能を無駄なく発揮できるようなコントロールが可能になります。

そして、分布予測をチェックしながら、閉じる時は家をしっかりと閉じ、「ここ一番空気がきれい!」という日にこそ、思いっきり開いてソトの開放感をナカに取り込みましょう。

さて、いよいよ明日より2日間、秋の暮らし方見学会‟おうちキャンプ”が始まります。ソトとナカをつなぐキノイエの住まいだからこそ楽しめる暮らし方をぜひご覧ください。詳しくは、こちらのイベントページをご覧ください。

|新潟県上越市・妙高市・糸魚川市で最高の地元ライフ|自然素材の注文住宅|木の家をつくる工務店|デザイン住宅の新築・リフォーム|小さな邸宅|キノイエ|www.kinoie-niigata.com|0120-470-456|

すき間だらけの日本の住宅(後編)

September 15, 2016

昨日は、日本の住宅の高性能化はまだ発展途上ということ、中でも住宅のすき間が大きいと住宅の性能に大きな影響を及ぼし、様々な弊害を生むということについて触れました。本日はその続きで、このすき間面積を下げる取り組みと次世代省エネ基準との関係、住宅業界の現状についてお話ししたいと思います。

一般的に、住宅の隙間を測る基準として「C値」(隙間相当面積)と呼ばれる指標が使われます。C値とは、建物面積1㎡あたりにどれくらいのすき間面積があるかを示した数値になり、例えば、C値=3とすると、建物1㎡あたりに、3㎠の隙間が存在するということになります。

ちなみに、現在の日本のストック住宅の90%以上は隙間が大き過ぎてC値の測定ができないレベル(一般的には、C値=5㎠以上で測定不能になる)というのが実態で、そのすき間のサイズは40坪の家に例えると、新聞紙を広げた以上の大きさになるといわれています。また、そもそもC値の測定そのものを実施していない会社が大勢を占めているというのが実態なのです。

ところで、次世代省エネ基準には、外皮平均熱貫流率(UA値)と呼ばれる、住宅の断熱性能を表す指標が使われますが、実は、C値の測定義務がないのです。つまり、どれだけ断熱性能等級の高い建材を使用して、基準に満たした住宅を建てたとしても、すき間に関しては全くの無法地帯ということになります。例えていうなら、「カシミヤ100%の厚手のコートに無数の穴が空いていてたとしても、それは次世代基準をクリアしたコートです」となるわけです。これが2020年に義務化される次世代省エネ基準の姿なのです。(UA値については、また別の回でお話ししたいと思います)

ちなみに、一部では非公式ながら、次世代省エネ基準におけるC値の目安は5㎠/㎡程度であるといわれています。繰り返しますが、目安であって測定義務はありません。C値=5㎠/㎡とは1㎡当たりのすき間が5㎠という値で、延べ床面積40坪の住まいで例えるなら、すき間はA4サイズのノートパソコンの画面くらいの大きさになります。実は、多くの一般的な大手ハウスメーカーや工務店のC値平均が2~5㎠/㎡(まだ測定そのものを実施していない会社も多い)と言われています。実は、住宅にこれほどのすき間があると、前述した計画換気も不完全となり、全室空調の循環機能などに確実に影響します。結果、室内の空気汚染の心配に加え、足元と天井の温度差や部屋毎の温度差が拡大するという現象が生まれます。

それに対し、キノイエの家はC値=0.2~0.4㎠/㎡が標準です。例えば40坪の家の場合、その隙間は名刺のおよそ7割の大きさしかありません。ここまでのレベルになると計画換気はほぼ完璧で、室内の空気循環は安定し、冷暖房効率も目に見えて向上します。結果として足元と天井、ひいては1階と2階の温度差が解消されます。

ただし、すき間だけに意識を向けていても片手落ち。それだけではいい家にはなりません。巷にはC値レベルをもっと下へ下へと追求し、ことさらC値を強調する住宅会社も存在しますが、C値は0.5~0.3㎠/㎡の範囲であれば充分で、それ以下のC値競争はあまり意味を成しません。それよりもむしろ、どのような断熱施工を組み合わせるのかによって、はじめてコストバランスの良い高性能な省エネ住宅になります。

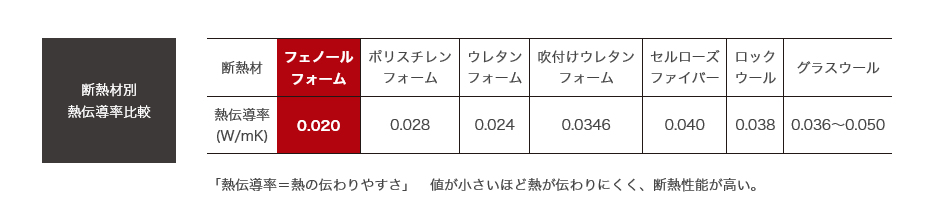

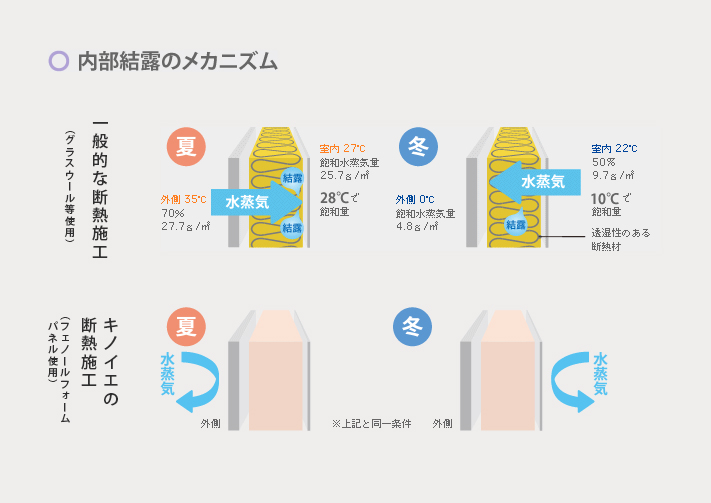

ちなみに、キノイエは、結露の心配のない最高レベルの断熱性能を持つフェノールフォーム断熱材と構造材をサンドイッチにしたパネルを組み合わせることで、職人の技量のばらつきの影響を受けにくい高い施工精度を保持しつつ、気密性と断熱性、そして同時に耐震性能を高水準で実現しています。

日本の住宅業界はデザイン的には進化していますが、その中身の大きな違いについては、ほとんどの消費者の皆様には伝わっていません。賢い住まいづくりには、買い手の皆様のちょっとした勉強が大きく左右します。

ちょっと難しいテクニカルな話になりましたので、本日はこの辺で。次回は断熱性能のさらに詳しいお話や、他の指標についても少しずつ紐解いて解説してまいりたいと思います。

省エネ建築士の資格を持つキノイエのスタッフたち

|上越・妙高・糸魚川で最高の地元ライフ|自然素材の注文住宅|木の家をつくる工務店|小さな邸宅|キノイエ|www.kinoie-niigata.com|0120-470-456|

すき間だらけの日本の住宅(前編)

September 14, 2016

住宅の広告には、「高気密・高断熱」、「省エネ」、「ゼロエネルギー」等のフレーズが飛び交っています。各社は住宅の高性能化をしきりに宣伝し、消費者の皆様の心を掴もうと躍起になっています。

ここで、結論から申し上げますが、実は、日本の住宅の高性能化はまだまだ発展途上です。

政府は、改正された「次世代省エネ基準」を明示し、2020年までに全ての新築建造物の断熱化を義務化する方針を打ち出しています。そして、各社は自分たちのつくる住宅が、既にその基準に適合しており安心かつ省エネであることをしきりにアピールしています。しかし、果たしてその基準自体が具体的にどのレベルなのかを語る住宅会社が少ないように思います。(「次世代省エネ基準」をウィキペディアで調べていただけると、その位置づけが少しお分かりになると思います)

今回は、住宅性能の一端を握るものさしである「すき間」について例に挙げ、従来の一般的な住宅と次世代省エネ基準、そして私たちキノイエが快適標準性能と考える基準の違いについてお話ししてみたいと思います。

住まいの性能を語る際、いくら高品質の断熱材を使っていても、すき間だらけの家では全く意味がありません。すき間が大きくなるほど、建物の燃費が悪化するのはもちろん、外気が直接触れることで室温と外気温の温度差による結露発生のリスクが上がり、健康被害など様々な問題を引き起こします。

そして何より、気密性の悪い住宅は「換気不良」を起こします。つまり、「計画換気」の出来ない状態に陥り、汚れた空気がいつまでも住宅内を滞留することにつながります。穴だらけのストローではちゃんとジュースを吸い込めないのと同じです。

何となく「行き過ぎた高気密化は住宅を息苦しくさせ、空気を悪くする」「適度に隙間がある方が住まいの空気環境によい」「遮断ではなく自然との調和」ということをうたう住宅会社もあるようですが、それは建築セオリーから見ると全くの誤りです。中途半端なすき間住宅ほどたちの悪いものはありません。イメージに惑わされず、住宅性能の本質を具体的に語れる住宅会社を探すことがとても重要です。

少し長くなりますので、本日はここまでとして、続きは明日のブログにて詳しくお話ししたいと思います。

|上越・妙高・糸魚川で最高の地元ライフ|自然素材の注文住宅|木の家をつくる工務店|小さな邸宅|キノイエ|www.kinoie-niigata.com|0120-470-456|

黒部市の”まちの顔”事業に関わる

August 25, 2016

この度、ご縁をいただき、カネタ建設は富山県黒部市のK-TOWN第2期工事(YKK様単身寮第2期工事)の施工で参加させていただくことになりました。先日、合同地鎮祭(並びに1期工事の竣工内覧会)が執り行われ、弊社も玉串奉奠に参加させていただきました。

黒部市の地域経済を支えるビッグ企業YKK様本体が手掛ける社員寮で、まさに黒部駅前の中心市街地が大きく様変わりをするまちづくり事業でもあります。ここに私たちが関わらせていただくことは、非常にセンセーショナルなニュースですが、この背景には、昨年施工させていただいた、国内12例目、北陸第1号のドイツ認定パッシブハウス「前沢パッシブハウス」の実績が評価されたことが非常に大きく影響していると思われます。しかし、それは単に私たちの仕事の評価だけではなく、これまでに様々な形で私たちにご助言やご支援をいただいた多くの関係者の皆様のおかげであることに心から感謝しなければなりません。また、その期待に応えるべく、より一層の努力で、高品質の住宅づくりに英知を結集していきたいと思います。

第2期工事は、株式会社アプルデザインワークショップ設計監修により、共用施設となる「K-HALL」(鉄骨2階建て)をメインに、木造2階建ての社員寮を全14棟(56戸)を建設します。カネタ建設はそのうちの6棟の社員寮施工を担当させていただきます。施工場所は、なんと、あいの風とやま鉄道黒部駅前隣接の一等地。カネタ建設は、中でもその黒部駅寄りの街区で数棟同時施工で入らせていただきます。

この日はYKK吉田会長、富山県石井知事、黒部市堀内市長をはじめとする錚々たるご来賓、関係者の皆様がご列席の中、弊社代表猪又も玉串奉奠をさせていただきました。この合同地鎮祭には多くの地元メディア、業界関係の記者の皆様が集まっており、この事業のインパクトの大きさを物語っていました。

まさに、黒部のまちの顔になる重要な建物。しっかりと責任を果たしてまいりたいと思います。

|上越・妙高・糸魚川で最高の地元ライフ|自然素材の注文住宅|木の家をつくる工務店|小さな邸宅|キノイエ|www.kinoie-niigata.com|0120-470-456|

北陸初!住宅業界の「F1」に携わる

August 16, 2016

キノイエの建築技術レベルはどのくらいですか?・・・そう聞かれたら、迷わずこう答えます。

「上越エリアでトップ、いや、全国でもトップクラスです」

ちょっと大袈裟じゃないか?(笑)と思われるかもしれませんが、実はその根拠がちゃんとあるのです。なぜなら、世界最高レベルの超高気密・高断熱基準、ドイツ認定の「パッシブハウス」、その北陸エリアで初の建物の施工を担当したのが私たちの会社だからです。

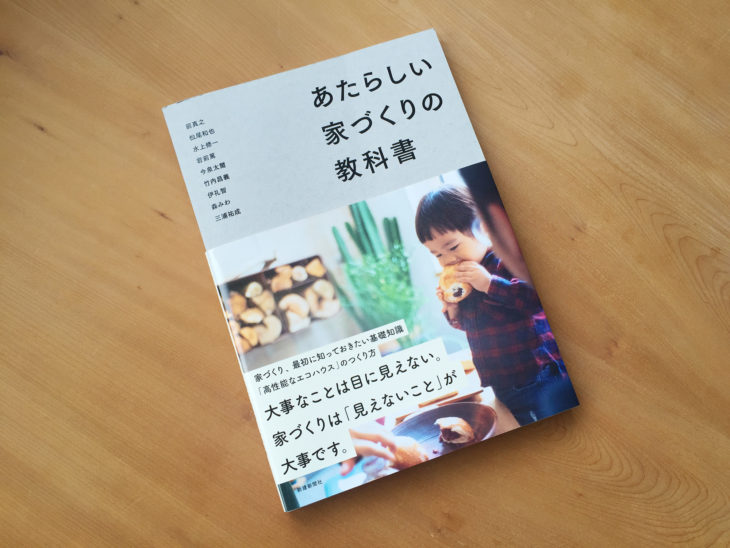

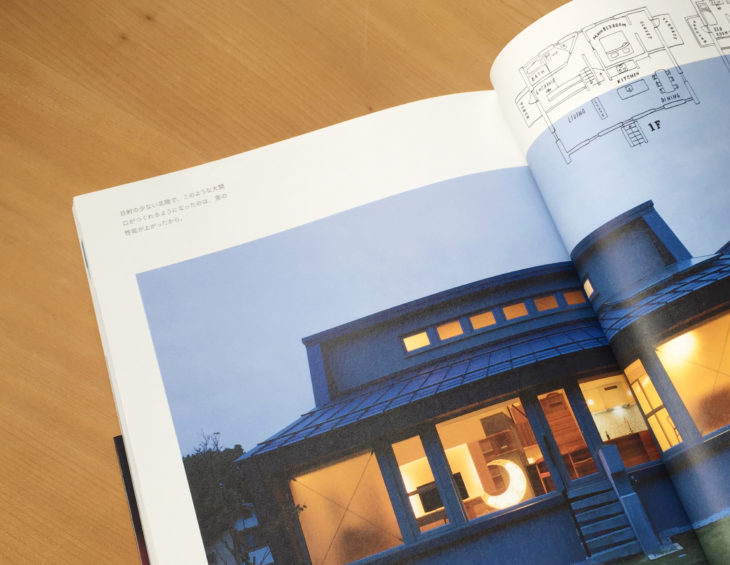

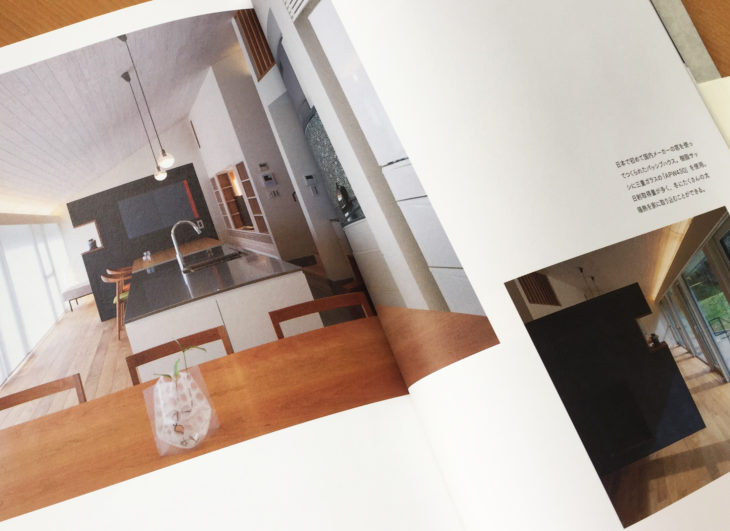

全国で12例目、北陸エリアでは初のパッシブハウス認定となった「前沢パッシブハウス」(富山県黒部市/発注者:YKK不動産株式会社/設計:キーアーキテクツ/施工:株式会社カネタ建設/竣工:2015年11月)

日本でも少しずつ認知され始めている「パッシブハウス」とは、ドイツの物理学者ウォルフガング・ファイスト博士が発案し、1991年にパッシブハウス研究所(ファイスト博士が創設)で確立された省エネ基準。「年間の冷暖房負荷」※1 「気密性能」※2 「住宅全体の一次エネルギー消費量」※3 の3つの項目で一定の基準※4を満たすと認定されますが、日本でもまだ15例ほどしか実績がありません。それだけ、設計・施工に関して相当の技術レベルを要求されるため、誰でも簡単に取り組めるという建物ではありません。まさに、住宅業界の「F1」のような存在なのです。

実は、私たちキノイエを運営するカネタ建設は、全国で12例目、北陸エリアでは初のパッシブハウス認定となった「前沢パッシブハウス」(富山県黒部市)の施工を任され、昨年11月に完成を迎えました。ちなみに、前沢パッシブハウスの性能値は以下のようになります。

Q値:0.86W/㎡K /UA値:0.19W/㎡K /C値:0.1㎠/㎡ /年間暖房負荷:15kWh/㎡・年

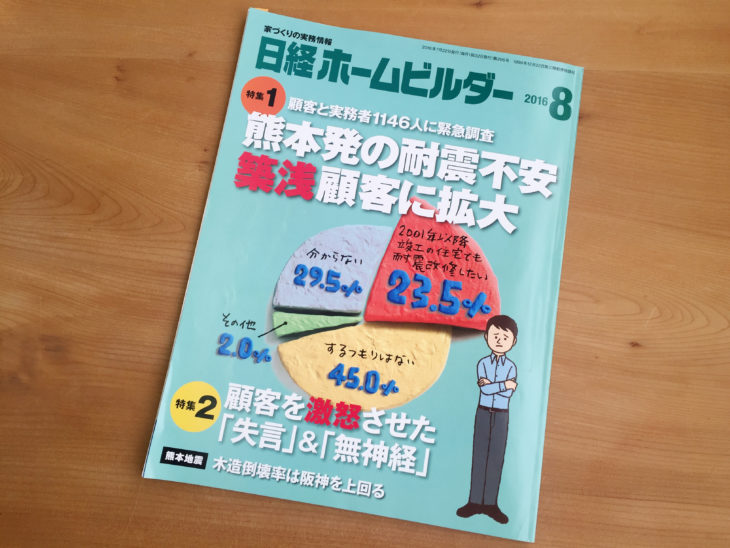

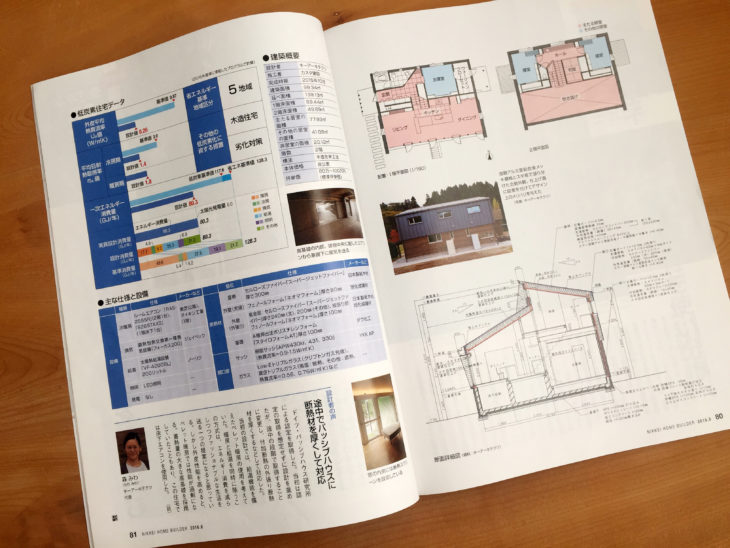

今月発売された住宅業界の全国誌『日経ホームビルダー(8月号)』に、そのパッシブハウスの施工事例「前沢パッシブハウス」の記事が大きく取り上げられています。発注者は、YKK不動産株式会社、設計は、一般社団法人パッシブハウス・ジャパンの代表理事を務める森みわ氏(キーアーキテクツ代表)。そして、施工は、キノイエを運営する弊社カネタ建設。今、業界で非常に注目を集めている建物の施工を成功させたことで、私たちの建築技術レベルに関する信用度は非常に高いというお墨付きをいただく形となりました。

私たちキノイエスタッフは、この上越地域の住宅会社でいちばん最初に一般社団法人パッシブハウスジャパンが認定する「省エネ建築診断士」の資格を取得し、パッシブハウスの研究に力を注いできました。住宅業界の「F1」ともいわれる、今回のドイツ認定パッシブハウスの施工ノウハウが、現在のキノイエの基本性能に生かされていることはいうまでもありません。

前沢パッシブハウスの設計者であるキーアーキテクツ代表森みわさん(写真中央)とスタッフの皆さん(写真右から2人目、3人目)そして、カネタ建設のスタッフたち

※1 冷暖房負荷

室内の快適な温湿度を保つため、冷房・暖房で必要とするエネルギー量。

※2 気密性能

密閉により、空気の流れや熱・水蒸気などの出入りを妨げる性能。

※3 一次エネルギー消費量

電気やガスなど、住宅で消費するエネルギーを作り出すために必要なエネルギー(石油・石炭)を熱量で表したもの。

※4 パッシブハウス基準

「冷暖房負荷が各15kWh/m2以下であること」「気密性能として50Paの加圧時の漏気回数が0.6回以下であること」「一次エネルギー消費量(家電も含む)が120kWh/m2以下であること」の3つをクリアすることで認定される。

【パッシブハウスについての詳しい情報はこちら】一般社団法人パッシブハウス・ジャパン公式HP「パッシブハウスとは?」

|上越・妙高・糸魚川で最高の地元ライフ|自然素材の注文住宅|木の家をつくる工務店|小さな邸宅|キノイエ|www.kinoie-niigata.com|0120-470-456|

エアコン1台で家中涼しい暮らし

August 3, 2016

じめじめと蒸し暑い日が続きます。こんな日は外に出かけるのが非常に億劫になりますね。ですが、こんな日こそ、ぜひキノイエの住まいを見に来て体感していただきたいと思っています。

キノイエの住まいは、日中最高気温が30度以上でも室内はカラッと涼しい快適空間。しかも、エアコンの負担は最小限。

具体的には、こんな性能をもっています。

・エアコン1台の「弱」運転で、家中どこにいても涼しい環境設計。エアコンによる冷風は計画換気システムにより、家の隅々にまで効率よく循環。だから、家じゅう快適です。エアコンを「強風」設定にして直接的に局所を冷やす等、冷房機器の電気的負荷をかけるようなムリ・ムラ・ムダはほとんどありません。

・それを実現する根拠は、冷気のロスや、室外の熱気を徹底的に遮断する超高気密施工。家全体に占める隙間の面積はとても小さく、およそ名刺の半分サイズしかありません!(現在、日本の既設住宅のおよそ90%以上が気密性能の低い住宅と言われており、40坪相当の家であれば、その隙間は新聞紙サイズ以上とも・・・)

実は、この隙間の違いは、予想以上に冷暖房機器の運転効率に影響します。隙間が大きいと、計画的に循環させようとした冷気や暖気が、家全体から侵入してくる室外の暖気や冷気の影響を受けてうまく循環しなくなります。これによって、特に冬は暖かい空気が上に留まってしまい、エアコンやヒーターなどの風量を上げたり、人体に直接送風を当てなければ快適さを得られないという現象が起こります。最近では、センサーが人の動きを感知して追いかけるように送風したり、人が居ないとスイッチをOFFにする賢いエアコンも登場してきましたが、その分、機器の運転負荷や人体に与える影響は大きくなります。家全体の気密・断熱性能を一定のレベルに上げることで、不効率な機械運転のお世話にならなくて済むようになるのです。

・断熱材には「フェノールフォーム」と呼ばれる、熱伝導率の極めて低い素材を使用しているので、真夏の高温下でも室内への影響は最小限。(熱の伝わり方は、通常のグラスウール断熱やセルローズファイバーの約半分。高い断熱性能で知られるウレタンフォームやポリスチレンフォームよりもおよそ1~2割程度低いです。)

・さらに、フェノールフォームは水を吸い込まず湿気に強い素材のため、結露の心配が一切なく、カビの発生も抑制します。(断熱材に湿気がこもらない)

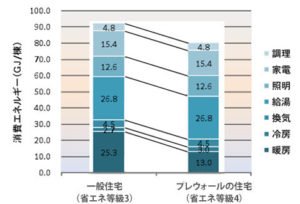

・結果として、キノイエの住まいは電気代も節約できます。家庭生活においてもっともエネルギーを消費するのは冷暖房。光熱費に換算すると、キノイエの工法を取り入れた場合と一般的な従来の建築方法で建てられた住まいとでは、約4割弱の開きがあり、暮らし方によっては、1年間で7万円以上もの光熱費の節約(10年間で70万円以上の節約)が可能になります。さらに、ここに太陽光発電システムを導入することにより、実質的なゼロエネルギー住宅の実現も可能になるわけです。

これらのことを住まいづくりで可能にすることは簡単なことではありません。キノイエのスタッフには多くの省エネ建築診断士の資格を持つ専門スタッフが、これまで長年数多く住宅建築の経験を踏まえて導き出した知識と技術があるからこそなし得るものです。

建物価格を検討する際、その後20~30年間の光熱費(ランニングコスト)がどうなるのか?を吟味する必要があります。表面的な安さに隠れた、電気代のかかる家を選ばないように注意しましょう。

お伝えしたいことは、まだまだ他にもたくさんありますが、このあたりのテクニカルなお話については、専門的にお話しすれば非常に細かくなっていきますので、これから時間をかけて少しずつ皆様に解説していきたいと思います。

なお、太陽の日差しを含め、自然のエネルギーをコントロールする「パッシブデザイン」のお話については、過去のブログ「自然の恵みを設計に~「パッシブデザイン」入門編」を、室内の空気環境、換気と気密のお話については、過去のブログ「住まいの呼吸法」もぜひ参考にご覧ください。

|上越・妙高・糸魚川で最高の地元ライフ|自然素材の注文住宅|木の家をつくる工務店|小さな邸宅|キノイエ|www.kinoie-niigata.com|0120-470-456|

住まいの呼吸法

July 19, 2016

突然ですが、ヒトは肺呼吸、魚はエラ呼吸ですね。ヒトは肺を動かすことによって、新鮮な空気を体内に取り込み、汚れた空気・不要な空気を外に排出します。魚はエラを動かすことによって同様の働きをします。泳ぎを止めると呼吸が止まる魚もいますから、エラの機能や必要な呼吸の量にも差があるようですね。ちなみに、昆虫はどうかというと、通常、お腹の脇に「気門」という穴が開いており、自らの体を動かすことにより空気を吸い込むような働きをします。一部には、エラのような働きをする器官が付いている虫もいるそうです。つまり、すべての生き物にとって「呼吸」とは生命にかかわる重要な機能であり、その考え方や働きにも違いがあるということが分かると思います。

では、住まいはどんな呼吸の仕方をするのでしょう?住まいでいう呼吸とは、つまり「換気」のことです。住まいも生き物です。常に新鮮な空気を取り込み、汚れた空気は排出しなければ、住まいのあらゆる箇所に、あるいはそこに住む私たちの健康にも大きな影響が生じます。

実は、建てる会社によって、あるいは住まいの仕様によって、呼吸の方法が違ってくるのです。これは、日本の住宅業界自体が、この分野に関してまだ進化・発展の途上であり、規制が甘く、企業によって様々な考え方や重要度の差が存在していることに起因しています。ですので、自分たちが建てる住まいの呼吸法を知っておくことはとても重要なことなのです。

ほんの少し前までは、日本の家はほとんどが無換気に近い作りの家でした。換気といえば、必要に応じて窓を開け閉めすることで事足りていたからです。しかし、現在の住宅を取り巻く環境は激変しました。気候の変化、外気の汚染度合い、住宅の高気密化、合成建材の普及とそれに伴うシックハウスの問題などから、2003年にようやく法改正され、住宅の新築にあたっては24時間換気の機能が義務づけられるようになりました。1時間あたり住宅内の居室の空気の1/2(0.5回)を外の空気と入れ替えるよう取り決めることで住宅内のシックハウスに関する化学物質の濃度を下げることが換気の目的です。

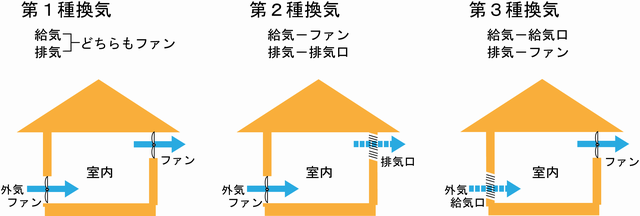

それに伴い、現在の日本の住宅業界で取り入れられている、機械による換気方法は、主に大きく以下の方法に分類されます。

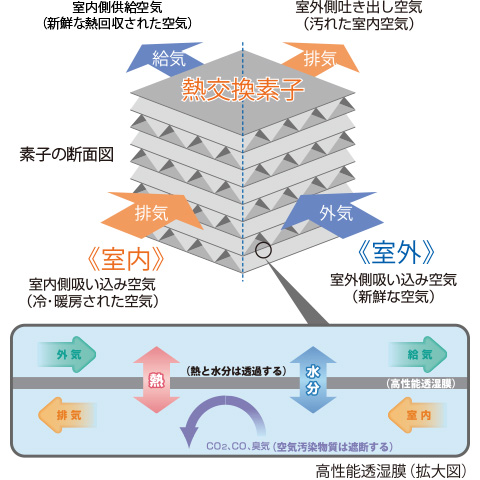

<第1種機械換気>

外気を室内に取り込むことと、室内の空気を室外へ捨てるのを同時に機械で行う換気方式のことを指します。第1種換気は各居室に安定して新鮮な空気を供給する長所がありますが、給気と排気の両方にファンが必要なためにその駆動エネルギーが大きいことがデメリットになる場合があります。また、ダクト式の場合、給気ダクトが汚れると汚れたダクト内を空気が流れる事になります。

<第2種機械換気>

外の空気を室内に換気機器を使って取り込み、その圧力の差で室内に設置された換気口から空気を室外へ捨てる換気方式のことを指します。つまり、吸い込んだ分だけ、後ろの穴から抜けていくようなイメージをされるとわかりやすいと思います。最大の特徴は、常に圧力が一定になるという点です。

<第3種機械換気>

室内の空気を室外に換気機器を使って押し出し、その圧力の差で室内に設置された換気口等から室外の空気を取り入れる換気方式のことを指します。単純に第2種換気と真逆の考え方にあたるのが、この第3種換気です。また、第2種換気とは違い、常に排気を行っているため、設計によっては家の中が圧力不足(=給気不足)になるケースもあります。

ここまでは、いわゆる「呼吸の方法」の違いについての説明でした。次に、換気における最大のデメリットについて触れてみたいと思います。この3つ方法のいずれにも共通することは、換気によって外の温室環境の影響を100%受けてしまうということです。夏のじめじめした蒸し暑い空気や、冬の乾燥した冷たい空気をそのまま室内に取り込むため、冷暖房機器の負荷も大きく、また建物や人体に与える影響も大きくなります。そこで、その点に十分に配慮した設計や機械装置に関する工夫が必要になります。

そうした中、キノイエでは、「第1種”熱交換”換気」の方法を採用しています。この方式は、単なる給排気の機械運転だけではなく、室内の涼しい(暖かい)空気を外へ捨てる際、その熱を回収・交換して室外から取り入れる暑い(冷たい)空気をなるべく室内の温度に馴染ませて取り込むことができることが最大の特徴です。つまり、換気の際に捨てられてしまう室内の涼しさや暖かさを再利用(熱回収)するので、夏はエアコン、冬は暖房等の省エネ運転にも貢献します。さらに、冬には室内の排気から水蒸気を回収して室内に戻すので、室内の乾燥防止にもなります。

この方式のデメリットは、他の方法と比べて高性能となるため、コスト増になるということが挙げられますが、外気の影響を最小限に食い止めることは、住宅の寿命、冷暖房効率、そして何より住む人の健康面で考えても必須の課題であり、健康被害や住宅の改修にかかる費用などの生涯コストを考えると、とても合理的なのではないかと考えます。先ほど、「様々な考え方が存在する」と説明しましたが、現段階において、この熱交換換気以外の方法では、皆様に安心・安全・快適をお届ける家づくりは実現できないのではないかと考えており、また、家づくりの過程において、こうした説明を絶対に省略してはいけないものだと考えています。

また、この熱交換システムについては、各社に違いがあり、多くは天井裏に設置するケースが主流ですが、キノイエでは床下に設置する方法を採用しています。床下から給気する空気の流れは、住宅の床下も計画換気の対象となり、さらに施工方法を工夫することにより、小屋裏空間でさえも空気の通り道とすることができます。

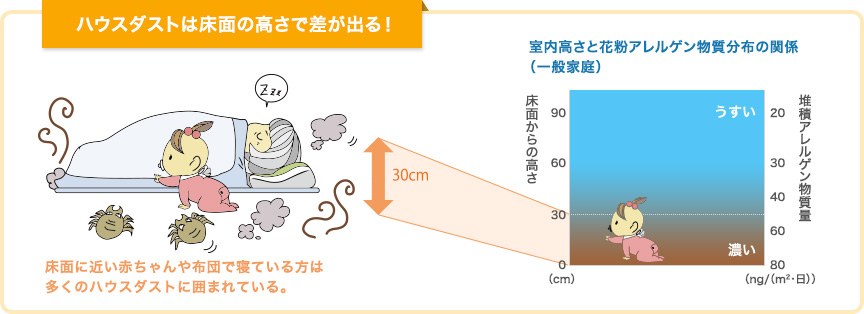

細かい話ですが、室内の排気口の配置にも違いがあり、キノイエでは天井ではなく床面に配置されています。ホコリ・花粉・臭気は床面に溜まりやすいのですが、従来の壁や天井にガラリが設置されている換気システムだと、床面に溜まったホコリや花粉を、人が呼吸をしている空間まで巻き上げてしまいます。ホコリを舞い上げて吸い取るのではなく、ゆっくりと沈んだホコリをやさしく吸い取る方式は非常に効率がよいと考えています。昔、よくお母さんが朝に掃き出し窓を開けて掃除していた記憶を思い出すと、夜中の間に沈んだホコリを効率よく除去することが目的だったのだと合点がいきます。

また、外気の不純物対策も万全で、花粉やPM2.5を除去できる外気清浄機を床下に設置し、ここから給気しています。加えて、床下空気の温度は、夏は外気よりも涼しく(25℃前後)、冬は暖かい(15~18℃前後)ため、住まいの空気を常にクリーンに保つだけでなく、暑さ・寒さをやわらげます。また、床下は常に換気が行き届いているため、湿気が溜まるという心配がありません。

いずれにしても、こうした緻密な計画換気と室内環境の維持を可能にするためには、住宅の気密性能を高いレベルにまで引き上げる必要があります。つまり、いくら高性能な換気設備を導入しても、家中が隙間だらけでは何の意味もありません。キノイエでは、全棟気密試験を行い、建築した住まいにどのくらいの隙間が空いているのかを厳しくチェックしています。ちなみに、キノイエの住宅隙間相当面積(C値)は0.3~0.4㎠/㎡を標準性能としています。わかりやすく例えると、40坪未満の家全体に対し、隙間のサイズが名刺以下というレベルです。現在、日本国内に流通している住宅のおよそ90%以上がC値=5㎠/㎡以上(大半は測定不能あるいは未測定)で、想定では、新聞紙を広げた大きさ以上の隙間サイズがあるといわれている中、キノイエの隙間がいかに小さく、エリアトップクラスの気密性能であるということがお分かりいただけるかと思います。なお、この気密のお話や、隙間相当面積C値の説明については、こちらのブログで後日詳しくお伝えしていきたいと思います。

人の呼吸にも腹式呼吸と胸式呼吸があるように、家の呼吸法にも違いがあり、その方法の違いが、その後の健康に大きな影響を与えます。少し専門的で難しい話かもしれませんが、とても重要な要素ですので、この機会に少し気に留めていただけたら幸いです。

|上越・妙高・糸魚川で最高の地元ライフ|自然素材の注文住宅|木の家をつくる工務店|小さな邸宅|キノイエ|www.kinoie-niigata.com|0120-470-456|

モヤモヤが吹き飛ぶセミナー

July 4, 2016

週末は上越モデルハウス「塩屋新田の家」にて、キノイエ・セミナーを開催しました。

「エコで健康な家」で暮らすこと、それは誰もが望むことです。しかし、言葉ではなんとなく分かるような気がしていても、実際のところ、具体的なことはよく分からないという方がほとんどではないでしょうか?また、私たちのような住宅会社の営業マンが「私たちのつくる住まいはエコで健康な住まいです」といくら力説しても、今ひとつピンとこないのが本音ではないかと思います。

少し自慢になってしまいますが、キノイエスタッフがお届けするセミナーは、そんなモヤモヤが吹き飛んでしまう完成度の高いセミナーです。

日本は省エネ後進国

大量に流通している「型落ち(?)」の住宅

上越地域の新省エネ基準は南国基準(?)

セーターとコートをきちんと重ね着する住まいを

省エネ先進国が認めた日本のパッシブハウスをつくった会社

本物のエコで健康な暮らしへ

健康と省エネに関する正しい事実と根拠を“具体的”に“正しく”理解することによって、家づくりの考え方が180度変わり、何をすべきか、あるいはすべきではないかということがとてもクリアになります。

キノイエの家づくりセミナーは、エコと健康に関するお話の他、暮らし方から考える土地探し、得する住宅ローンの選び方など、定期的に開催していますので、お気軽にお声がけください。

|上越・妙高・糸魚川で最高の地元ライフ|自然素材の注文住宅|木の家をつくる工務店|小さな邸宅|キノイエ|www.kinoie-niigata.com|0120-470-456|

最新の記事

最新の記事 月別ブログ記事

月別ブログ記事 カテゴリー

カテゴリー